Initiiert von Annette und Georg fand im November 2018 ein zweitägiger Work-Hackaton bei vitra in Weil am Rhein statt. Ziel war es in einer freien Atmosphäre Ideen für den idealen Campus der Zukunft für ein Kreativstudium zu entwickeln. Dafür konnten wir auch Prof. Laurent Lacour von der Peter Behrens School of Art and Architecture gewinnen. So gelang es, einen wunderbaren Austausch von Studierenden aus 3 Gestaltungshochschulen aus Offenbach, Kassel und Düsseldorf zu ermöglichen.

Vor dem Hintergrund der anstehenden Planung eines neuen Campus für die Hochschule für Gestaltung in Offenbach in 2018, entstand die Idee einen Kreativ-Campus einmal von Grund auf neu zu denken, ohne Beschränkungen, so dass der ideale Raum entsteht, um Kreativität zu entwickeln und gestalterisch zusammen zu arbeiten.

Um eine vielfältige Außensicht zu bekommen wurden zusätzliche Experten in den Prozess mit einbezogen. Dies waren der Stadtplaner Felix Nowak von bb22 aus Frankfurt sowie Raphael Gielgen, Trendscout Future of Work der vitra AG, Weil am Rhein. vitra stellte dem Team die wunderschönen Räume im "citizen office" auf dem Werksgelände von vitra in Weil am Rhein kostenlos für 2 Tage zur Verfügung. Dies brachte den Vorteil mit sich, dass außerhalb aller drei Hochschulen gearbeitet wurde – alle drei konnten von außen betrachtet werden. Aus Düsseldorf kamen 5 Alumni von Laurent Lacour dazu, aus Kassel 5 Student:innen von Annette Bertsch, aus Offenbach 10 Student:innen von Georg.

Vor dem Workshop-Beginn sollten die einzelnen Teams in ihren Herkunftshochschulen mindestens einen Mini-Workshop durchführen, also 2-3 Stunden an einem Nachmittag, bei dem erste Denkanstöße diskutiert werden sollten. Die Gestaltung dieser Workshops sollte den Kolleginnen und Kollegen an den Hochschulen frei überlassen werden. Falls die Vorbereitung in ein Seminar eingebettet werden konnte, umso besser. Es sollen jedoch keine vorab an den Hochschulen erarbeiteten Konzepte im Rahmen des Workshops als Präsentationen vorgeführt werden.

Am Anreisetag traffen sich die Teilnehmer:innen zu einer Führung im vitra-House in Weil am Rhein, anschließend zum Kennenlernen und zur ersten Arbeitssession. Die Studierenden der drei Kunsthochschulen stellten sich gegenseitig den Status Quo an ihrem jeweiligen Fachbereichen vor. Ablauf und Aufgaben des Workshops wurden präsentiert. Es folgte die erste Gruppenarbeit, Challenge the Brief. Bei einem gemeinsamen Abendessen wurde die Themen weiter diskutiert.

Am nächsten Morgen begann gleich nach einem Impulsvortrag von Raphael Gielgen, dem Trendscout Future of Work von vitra, die Arbeit in den Gruppen.

Jede der drei Gruppen sollte ihre Ideen für den Campus der Zukunft entlang einer der 3 vorgegebenen Themen entwickeln:

Der Tagesablauf laut Plan:

Iteratives Arbeiten am Vormittag

Iteratives Arbeiten am Nachmittag:

Die Arbeitsweise für diese Schritte konnte einerseits mit an den Hochschulen eingesetzten Kreativtechniken erfolgen, andererseits konnten ungewöhnliche Methoden (szenisches Spiel / Videocollagen) eingesetzt werden. Es sollte jeweils in Sprints gearbeitet werden, so dass es zu bis zu drei kurze Präsentations-Wellen gab, bei denen jeweils ein:e Vertreter:in der Gruppen präsentiert. Jede Person sollte im Laufe des Tages mindestens einmal präsentieren

Das wertvollste Kapital für diese Art der Arbeit sind zahlreiche gut durchdachte Fragen. Hier die Fragen, die im Vorfeld des Workshops erarbeitet wurden und in die Workshops eingeflossen sind:

1. Wer nimmt wen oder was mit nach Hause?

Soll die Kunsthochschule eine isolierte Insel sein oder ein integrierter Teil der Stadt? Können wir Campus und Umfeld so zusammenbringen, dass beide davon profitieren? Wie öffnen wir Grenzen, räumlich und zeitlich? Wie werden Gesellschaft und Wirtschaft Teil des Campus, wie Start-ups und Forschung Teil der Stadt?

2. Casual Collision. Gut, dass wir uns gerade treffen!

Ist das Unplanbare planbar? Wie kann der Campus zufälligen, fruchtbaren Austausch fördern? Das Zusammentreffen von Menschen und Gedanken, die scheinbar nicht zusammenpassen, trägt oft zu kreativen Innovationen bei. Können wir einen Kunsthochschul-Campus so gestalten, dass diese zufälligen Zusammentreffen provoziert werden?

3. Wie kann man Identität gestalten?

Ein formaler Stil ist noch keine Identität. Was sind die identitätsstiftenden Aspekte eines Kunsthochschul-Campus? Wozu ist eine starke Identität eines Kunsthochschul-Campus eigentlich gut? Haben Kunsthochschulen langlebige Identitäten und wie kann man diese darstellen? Ist dies schwieriger als bei anderen Hochschularten? Wie entsteht diese Identität, was kann Gestaltung dazu beitragen?

Die drei konstituierten Gruppen erarbeiten Präsentationen rund um die Ausgangsaufgaben.

1. Wer nimmt wen oder was mit nach Hause? Erarbeitetes Beispiel: Der Cambus. These: Der Cambus ist der mobile Campus (»Man leiht sich einen Ort aus«). Mittelpunkt ist Zentrum mit Aufenthaltsqualitäten (Orientierung, Kuration von Information, Verteilung von Ressourcen); statt Räumen werden »Busse« gemietet (mobile Container), lassen sich an beliebigen Orten platzieren / zu Gemeinschaftsorten bündeln; zusätzliche Satelliten in der Stadt sind (in)direkter Teil des Campus. Campus als Mobilitätskonzept ermöglicht flexible, responsive Infrastruktur, die darauf ausgelegt ist möglichst viele / vielfältige Schnittstellen zu produzieren.

Was meinte das Team damit? Aus unterschiedlichen Aspekten von »Netzwerk« (Durchlässigkeit ⇄ Vernetztheit) zwei Formeln entwickelt: Stadt kommt zum Campus → Anreize schaffen, Interesse wecken, Interaktionsmöglichkeiten bieten, Teilhabe ermöglichen. Wichtig: nichtkommerzieller Raum (→ man muss nicht konsumieren, um sich aufzuhalten). Orte der Durchlässigkeit können sein: Café / Essensangebot, Terrasse / Park / Grünfläche, Sportmöglichkeit, Ausstellungsfläche, Posterwall (die Innenleben ganz simpel nach außen spiegelt), Veranstaltungsräume...

Campus kommt in die Stadt → Hürden zur Selbstorganisation nehmen, strukturelle / verwalterische Hilfestellung (z.B. Leerstands-/ Ressourcenbörse), Schnittstelle mit städtischer Verwaltung. Durch Kooperationen mit Umfeld Bewusstsein / Aufmerksamkeit steigern → sichtbarer werden. // Die Art, wie / ob ein Ort auf uns zugeht (z.B. durch Gestaltung), beeinflusst wie wir uns verhalten (und wie wir mit dem Ort umgehen)

Bündelung von Expertise: Wie lassen sich »Halb-Externe« (Alumni, Selbstständige, ...) einbinden?

Teilen von Ressourcen (Werkstätten können gegen geringe Gebühr gemeinsam genutzt werden). → Ausblicke für Studierende, Kontakte knüpfen, finanzielle Unterstützung der Werkstätten.

Raum gegen Know How (Starthilfe in Form von Büroraum für frische Absolvent_innen, die im Gegenzug unter- richten). → Bereicherung des Unilebens, zusätzliches Lehrangebot, Infrastruktur für junge Selbstständige.

Gegenseitiges Lehren:

Gelernt wird auch (oder gerade?) außerhalb von Kursen. Gebäude muss transportieren, dass man von jeder_m lernen kann. Feedback ist keine Frage von Hierarchie. → Sind Professor:innenbüros nötig? Gemeinsames Arbeiten im Arbeitsraum schafft größere Nähe. Oder ist Abspaltung von Verwaltungsbereich sinnvoll? Räumliche Nähe schafft größeres Bewusstsein und Aufmerksamkeit.

Aufgliederung nach Arbeitsweisen / Interessen / Projekten sinnvoller, als nach Lehrgebiet (→ teils kommen sich analog und digital Arbeitende in die Quere)

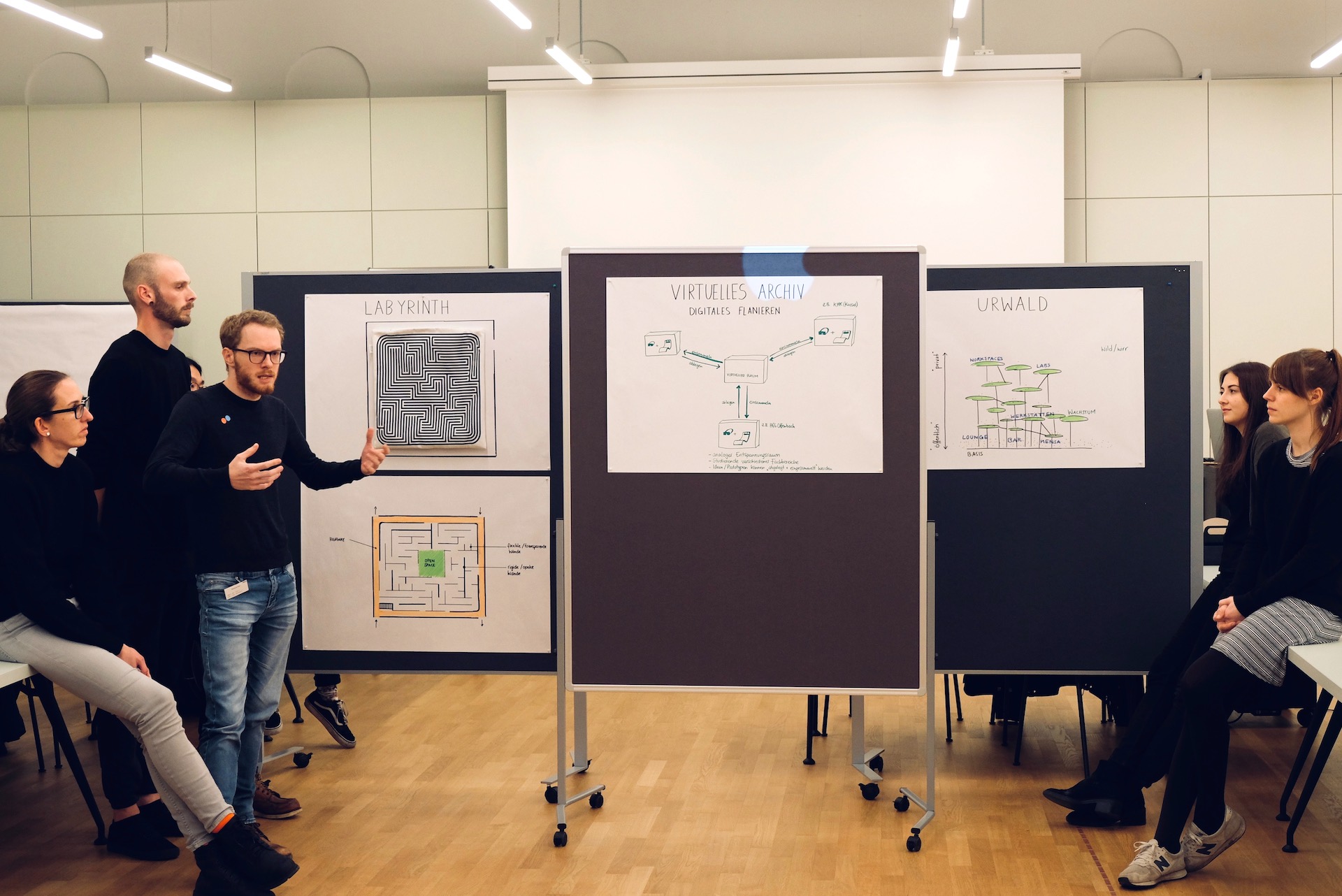

2. Casual Collision. Gut, dass wir uns gerade treffen! Drei Beispiele wurden erarbeitet. 1: "Der Regenwald". Lebensraum mit enormer Artenvielfalt, symbiontischen Kreislaufsystemen und Leben auf verschiedenen räumlichen Ebenen (Stratifikation). Auf Gebäude übertragen: Stockwerke sind nach Funktion angeordnet und gestaltet. Unten öffentliche Räume, Orte der Zusammenkunft (Mensa, Showroom...) → gegenseitige Inspiration und Austausch (höhere Raum- und Personendichte). Ideen werden in den oberen Stockwerken be- und ausgearbeitet → Spezialisierung und Konzentration (nicht-öffentliche Rückzugsräume). // Was meinte das Team damit? Die architektonische Strukturierung des Gebäudes orientiert sich an der Funktion der jeweiligen Stockwerke und deren Vernetzung und nicht an einzelnen Personen oder deren Rängen. // Symbolisch: Gedanke entspringt dem ideenschwangeren Humus (im öffentlichen, belebten Fundament), wächst (auf Umwegen) in der Vertikalen heran (in halb- und nicht-öffentlichen Bereichen), erreicht Vollendung und wird anschließend wieder dem Boden zugeführt (um exemplarisch im Foyer bei einer Ausstellung präsentiert zu werden) → Kann als Nahrung für neue Gedanken dienen.

Beispiel 2: Das Labyrinth. Konzept für einzelnes Stockwerk (nicht ganzes Gebäude). Hohe Decke und Fensterband erzeugen offene Raumsituation. Modulare Leichtbautrennwände (mit deutlich niedriger Höhe) und Arbeitsraummodul (leicht erhöhte Plattform) formen Labyrinth. Im Zentrum: Farblich abgesetzter »Open Space« als eine Art Marktplatz (Aus- tausch + Lehre). Umlaufende »Highways« bieten schnelleren Weg durch das Stockwerk. → Raumsituation kann und soll auf einfache Weise in regelmäßigen Perioden umgestaltet werden und es bleibt den Benutzer_innen über- lassen, wie sie sich darin bewegen.

Was meinte das Team damit? Der Arbeitsplatz (als Plattform) selbst bleibt »temporäre Konstante« und bietet Weg aus Komfortzone, ohne Ungemütlichkeit zu provozieren (→ Raumprinzip des Co-Working wird bewusst vermieden). Ständige Veränderung ist wesentlicher Bestandteil von Innovation, trotzdem ist Individualisierung und Identifikation möglich.// Gleichzeitig wird spielerische Auseinandersetzung mit dem Raum unterstützt (Gamification) und das Durchwandern und Arbeiten wird zum Erlebnis (Experience Design). Raumstruktur fordert Gewohnheiten und eingefahrene Denkmuster heraus.

Beispiel 3: Der White Cube. Gebäude wird mit auf VR Technologie ausgelegten Schnittstelle ausgestattet. Raum ähnelt dem Ausstellungsprinzip des White Cube, kann funktional durch Nutzer:innen an jeweilige Bedürfnisse angepasst und bespielt werden. Durch Equipment (VR-Brillen, Kameras...) wird Zutritt zu gemeinschaftlich nutzbarem, virtuellem Raum ermöglicht (für Arbeit / Präsentation / Diskussion). Nicht nur für Gebäudeinterne: Prinzip der Telepräsenz folgend wird VR an dieser Stelle als progressives Kreativwerkzeug mit enorm hoher Reichweite genutzt, um interdisziplinäres Arbeiten zu fördern. → VR Lab kann so mögliche Evolutionsstufe des gängigen Computer-Pools darstellen.

3. Wie kann man Identität gestalten? Erarbeitetes Beispiel: Die KFU (Kürzel für: Krass Freie Universität). These: Kunsthochschule muss radikal neu gegründet werden. Es gibt keine Professor:innen mehr. Die Studierenden überlegen selbst, wie sie das Budget verwenden (Workshops, Material, Exkursionen). Es gibt die "Leise Halle" und die "Laute Halle" mit entsprechenden Arbeitsplätzen, sowie das "Forum Romanum", in dem Essen, Austausch, soziales Leben, Politik stattfindet.

Was meinte das Team damit? Zwei Arten von Identität: Innenbild (die Identität, die man annimmt) → Studentische Atmosphäre, Qualität der Lehrenden; Außenbild (die Identität, die man vermittelt bekommt) → Attraktivität der Stadt, Erzählungen von Studierenden, Öffentlichkeitsarbeit (Qualität der Projekte, Rundgang, Website) // Identität funktioniert über Identifikation. Identifikation entsteht, wenn Beteiligte die Initiative ergreifen. // Initiator_innen statt Konsument_innen (Beteiligung an Hochschulleben / Hochschulpolitik) // Was für Mittel gibt es jede_n einzubinden? a) Räumlichkeiten, die zur Bespielung einladen // b) Grundstrukturen, die Eigeninitiative unterstützen und fördern // c) Gemeinsame Rituale schaffen // d) Campus Leben: Essen verbindet / Kochen / Sportgruppen / Musik / Cafés / Vortragsreihen // e) Campus Arbeit: technische Infrastruktur / keine Fachbereichs-Werkstätten / mehr Beteiligung an Werkstättten

Die HfG-Studentin Lara Bohe hatte ein Programm geschrieben, mit dem man mit der VR- Brille bausteinartig den Campus auf dem neuen Grundstück der HfG aufbauen konnte. Mit diesen Bausteinen lassen sich auch im analogen Raum (z.B. als graue Papp-Quader) Campi sehr schnell visualisieren, um live daran zu arbeiten.

Die Erkenntnisse wurden von Teilnehmer:innen im Rahmen von studentischen Gremienbeteiligungen und durch eine umfangreiche Befragung der Studierenden in den Prozess der HfG-Entwicklung zurückgetragen. Dadurch wurden die Studierenden erstmals intensiver inhaltlich mit dem Thema der Neubauentwicklung konfrontiert. Das Thema kam in die studentische und hochschulöffentliche Kommunikation.

Prof. Georg-Christof Bertsch mit Carlotta Ludwig, FB Design HfG // Prof. Laurent Lacour, Peter Behrens School of Arts, Düsseldorf // Dipl. Des. Annette Bertsch (MBA), Kunsthochschule Kassel // Dipl.Ing. Felix Novak, Hochschule Mainz & bb22 // Raphael Gielgen, vitra AG, Weil am Rhein // Marius Ummenhofer, vitra AG, Weil am Rhein // Patricia Mökesch, vitra AG, Weil am Rhein // Interviews, Foto- und Filmdokumentation Marie Anny Bertsch